« Et là je fus,

Hydromel et bière je bus,

Sur les moustaches ça me coula,

Mais dans ma bouche rien n’entra. »

On notera que la vodka, arrivée plus tardivement en Russie, ne figure pas dans les contes.

Créations très, très anciennes, les contes sont au cœur de l’imaginaire et du rêve populaires. Mais il arrive que la réalité égale la fiction. Ou faut-il penser que la fiction se conforme à la réalité, ou encore – ce qui serait plus curieux – que la réalité se conforme à la fiction ? Peut-être aussi assiste-t-on, en l’occurrence, à un double processus. C’est ce que nous tenterons de déterminer ici.

« Il songeait : la Suède est puissante ;

D’ici nous la menacerons.

Abattons son orgueil, ouvrons

Sur l’Occident une fenêtre.

Une ville ici doit paraître.

Lorsque nous serons établis

Des hôtes de tous les pays

Viendront, par des routes nouvelles,

Mener une fête éternelle ».

« Et là je fus,

Hydromel et bière je bus,

Sur les moustaches ça me coula,

Mais dans ma bouche rien n’entra. »

Grenouilles au sucre contre mouton entier

Le Marquis de Custine n’a sûrement pas bu d’hydromel ni mangé de cygne au Palais d’Hiver. Au XIXe siècle, l’élite russe boit et mange « exotique », ce qui, bien souvent mais pas toujours, signifie « français ». Dans son roman en vers Eugène Onieguine, Pouchkine évoque « roastbeefs saignants », « gras chaud

d’entrecôte », « truffes », « ananas dorés », « immortels gâteaux de Strasbourg », « vifs fromages de Limbourg ». Il compare les mérites du champagne et du bordeaux, le premier s’apparentant pour lui à une « maîtresse volage », le second à un « ami ».

L’élite provinciale, qui se veut plus « parisienne » que Paris, est également de la partie, mais avec des résistances, comme il en est d’ailleurs dans la capitale. Dans les Âmes mortes de Nikolaï Gogol, le personnage de Sobakievitch, propriétaire terrien, reprend, en moins féerique, l’idée d’abondance et de générosité russes, alliées à la résistance et à l’appétit des hommes, et en profite pour critiquer vertement les pratiques européennes en matière de gastronomie et de savoir-vivre :

« En ce qui me concerne, on peut bien me rouler une grenouille dans le sucre, on ne me la fera pas gober. Pareil pour les huîtres : je sais trop à quoi ça ressemble. […] Parlez-moi de ces manigances des docteurs allemands ou français ! S’il n’en tenait qu’à moi, j’ordonnerais qu’on les pende ! Avoir inventé la diète ! Avoir imaginé de vous soigner en vous affamant ! Que voulez-vous, ces petites natures d’Allemands se figurent qu’elles viendront à bout des estomacs russes ! […] Chez moi, en tout cas, vous ne verrez jamais cela. Chez moi, quand on sert du mouton, c’est l’animal entier qu’on apporte, et même chose pour l’oie. Je préfère, pour ma part, ne manger que deux plats mais avoir ma suffisance pour le contentement de mon âme ».

Le premier livre de cuisine en langue russe paraît en 1773. La plupart des recettes y sont empruntées à des revues et des livres étrangers. À la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, ces ouvrages commencent à se multiplier. Là encore, ils sont consacrés à diverses cuisines étrangères et s’adressent aux seuls professionnels. Pour les cuisiniers ou cuisinières amateurs ils sont de peu d’utilité. Il faut attendre… Napoléon et l’élan de patriotisme qu’il déclenche en Russie pour que paraisse le premier livre de cuisine nationale. L’auteur y révèle au public les secrets de la cuisine des ancêtres, autrement dit d’avant Pierre le Grand, regrettant la mode qui, depuis, consiste à imiter les étrangers, au détriment des spécialités russes.

Après vingt ans de disette, de guerres, de révolutions, d’anéantissement de la civilisation russe, paysanne et chrétienne, Staline lance, en 1935, son célèbre slogan : « La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus gaie. » Puisqu’il le dit, ce ne peut qu’être vrai. La réalité est bien différente : l’approvisionnement est catastrophique, conséquence de la collectivisation des campagnes, et les années suivantes seront celles de la terreur et des grands procès.

Que font les gourmets soviétiques dans ce contexte ? Ils se régalent en lisant frénétiquement des livres de recettes. Ils cherchent, dans les bibliothèques ou chez les bouquinistes, de vieilles éditions d’avant la révolution, et se délectent.

En 1939, Anastase Mikoyan, commissaire à l’Industrie alimentaire, ordonne la publication de ce qui deviendra la bible de la cuisine soviétique et que l’on trouvera dans chaque famille pour plusieurs générations : Le livre de la nourriture saine et bonne.

L’ouvrage comprend près de quatre cents recettes, des commentaires concernant l’hygiène et la santé, des sermons idéologiques. Les différentes – et nombreuses – éditions retracent presque toute l’histoire de l’Union soviétique. Dans celle de 1953 (soit quelques mois à peine après la mort du « Petit Père des Peuples »), toutes les photos de Staline auront disparu.

Ce livre, on le lit dès sa parution, on en contemple les images, comme on le ferait pour un conte de fées. Mais il n’y est pas question de festins « royaux » ni de fastueuses réceptions d’ambassadeurs étrangers.

La plupart des produits nécessaires à la préparation des recettes sont introuvables en magasin. Qu’importe ! On salive rien qu’en le feuilletant. Des gosses apprennent à lire avec lui.

Aujourd’hui, le Livre de la nourriture saine et bonne, devenu rare en magasin, connaît un succès tout particulier, version collector.

Et le conte reprend ses tours

Durant la préparation des Jeux olympiques d’hiver 2014, les blogueurs russes étaient nombreux à comparer malicieusement les travaux pharaoniques entrepris à Sotchi au chantier de la construction de Saint-Pétersbourg. Les uns voyaient en Vladimir Poutine un nouveau Pierre le Grand, bâtissant une nouvelle capitale sur un territoire conquis de haute lutte, donc impliquant la nécessité de demeurer sur ses gardes. La comparaison vaut ce qu’elle vaut, mais Sotchi, en effet, est située dans un Caucase plus que turbulent aujourd’hui et, parfois, hostile à la Russie. D’autres établissaient un parallèle entre la rapidité des travaux dans chacune des villes. Il en était pour dénoncer le coût de ces entreprises, en vies humaines pour la fondation de Saint-Pétersbourg, en espèces sonnantes et trébuchantes pour l’aménagement de la paisible ville de Sotchi. Dans les deux cas, l’accès à la mer jouait son rôle, mais on soulignait la volonté du Pétersbourgeois Poutine d’accéder à une « mer chaude ».

Il y avait aussi – oserons-nous dire surtout ? – une volonté d’en imposer aux Occidentaux (Europe et États-Unis confondus), dans tous les sens du terme, c’est-à-dire aussi de jouer des muscles et de montrer sa puissance. La somptueuse cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, dont le fil conducteur,

rappelons-le, était l’histoire de la Russie, en fut une éclatante démonstration. Cette diplomatie, que l’on pourrait résumer par la formule : « des amabilités en guise d’avertissement », n’est pas sans effet : si, à Sotchi, les critiques occidentales ont été nombreuses, aujourd’hui, le ton de nombreux commentateurs étrangers des fastes de la Coupe du monde de football est nettement moins virulent.

On notera également que, plus les sanctions occidentales s’accumulent à l’encontre de la Russie, plus la « fête » se fait démonstrative à Moscou : les décorations de Noël sont restées, cette année, jusqu’après l’élection présidentielle, aussitôt remplacées par celles de Pâques – gros œufs assez kitsch dans les rues –, et de printemps – arbres roses-roses. Et jamais, semble-t-il, la capitale n’a connu autant d’« illuminations », ainsi qu’on appelait, sous le règne de Pierre le Grand, les feux d’artifices.

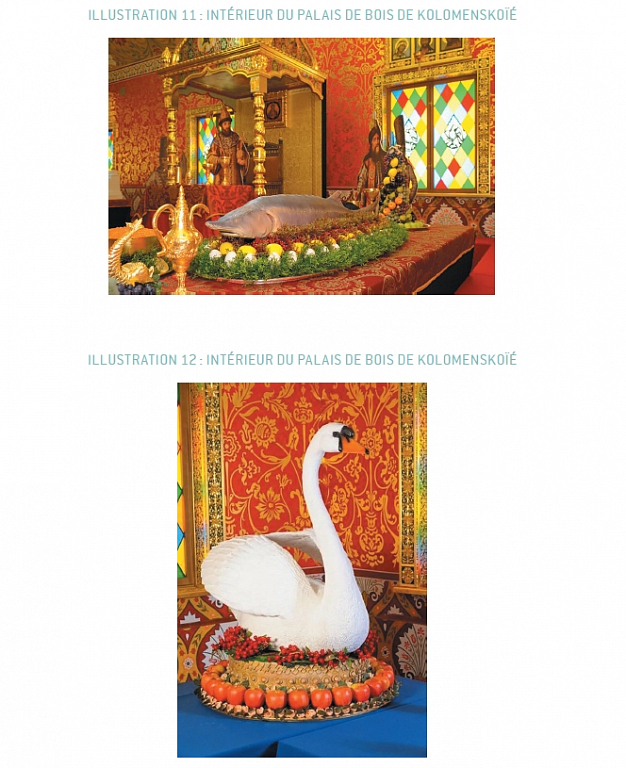

Toujours plus haut, toujours plus fort et plus grandiose : en 2006, on décidait de reconstruire, à l’identique, le palais de bois de Kolomenskoïé (illustration 10). Comme au temps de Nicolas Ier, c’était chose faite en un an, mais il fallait en compter trois de plus pour la décoration intérieure.