Il se retrouve à Paris le 5 septembre 1925. La date figure sur le formulaire déposé au service des étrangers de la préfecture de police.

Le demandeur est né en 1884 à « Nicolaieff (Kherson) Sud Russie », de parents russes ; il a pour épouse une Russe, née en 1890 à « Simféropol (Crimée) ». Le couple réside rue Mazarine, derrière l’Académie française, à l’hôtel des Nations, avec son fils Michel, né en 1912 à Simféropol. La rubrique profession porte la mention : « sans ».

Six mois plus tôt, pourtant, l’extrait du registre d’immatriculation établi au nom du chef de famille le présentait comme électricien. Entre-temps, l’homme avait quitté Bizerte, en Tunisie, pour rejoindre la capitale française.

Il était arrivé à Bizerte en provenance de Sébastopol. Pour comprendre ce parcours, de la Crimée à Bizerte, puis à Paris, il manque une information dans les documents des administrations tunisienne et française, la plus importante en fait : l’homme est un ancien officier de la marine impériale russe.

Sébastopol est l’un des ports par lesquels ont quitté leur patrie quelque cent cinquante mille Russes opposés au régime bolchevique, dont un frère et un cousin de notre homme, également officiers de la marine impériale, ainsi que sa sœur, mariée à un… officier de la marine impériale. Réfugié à Constantinople avec ses compatriotes, le général baron Wrangel, dernier dirigeant d’un gouvernement « blanc », estime avoir perdu une bataille, mais non la guerre, contre les Rouges. Si Paris a reconnu de facto le gouvernement Wrangel, elle n’est pas sûre de partager l’opiniâtreté du général russe. Il lui revient déjà de prendre en charge les réfugiés et de décider du sort de l’escadre russe, une trentaine de navires en état de combattre pour la plupart. Or, en cette fin d’année 1920, la Turquie est plongée dans une guerre opposant le sultan, soutenu par les Alliés, aux nationalistes de Kemal Pacha. Pour éviter que l’escadre russe ne tombe entre leurs mains, Paris choisit d’éloigner les navires jusqu’au port de Bizerte, au nord-ouest de Tunis. Là, libre aux Russes blancs de préparer leur revanche… Voilà comment, à partir de février 1921, s’ouvre à Bizerte une École navale russe, qui compte trois cent vingt élèves un an et demi plus tard ; comment le lac de Bizerte devient un terrain d’entraînement ; comment, dans une école créée sur un vieux cuirassé, garçons et filles russes étudient et apprennent à maîtriser valse et polka. Le rêve, s’il existe, ne dure pas : de 5 500 Russes au début de 1921, il n’en reste que 900 à la fin de 1922, puis un peu plus de 600 au milieu de l’année 1923, date à laquelle l’École navale ferme, à la demande des autorités françaises. La patience de celles-ci est limitée, et plus encore leur volonté d’entretenir l’escadre russe, ses équipages et leurs familles. Les Russes de Bizerte ont bien conscience qu’ils doivent changer de vie.

Capitaine de « second rang » – l’équivalent de capitaine de frégate –, notre homme comprend qu’il n’a plus d’avenir militaire, surtout dès lors que l’espoir placé dans la Serbie, seul pays à reconnaître les Russe blancs dans leurs grades et diplômes, reste sans suite. À la fin de 1923, il trouve un emploi à la Société coopérative russe de biscuits « qualité supérieure extra-fine toujours frais ». La situation ne peut satisfaire ni l’homme ni le chef de famille, a fortiori lorsque, quelques mois plus tard, se produit un événement fondamental pour tous les Russes antibolcheviques : après la Grande-Bretagne et six autres pays européens, la France reconnaît le gouvernement des Soviets. Dès le lendemain (29 octobre 1924), Paris ordonne au préfet maritime de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la détérioration des navires russes. Moscou va, en effet, les récupérer, ses envoyés sont d’ores et déjà en route. Prévenu, trois mois plus tôt, de cette perspective, l’amiral Exelmans avait l’attiré l’attention sur la situation des familles hébergées sur le vieux cuirassé servant aussi d’école : certaines sont des épaves, écrivait-il. À réception des ordres parisiens, Exelmans, les yeux embués de larmes, rassemble les officiers russes et les informe de leur sort. Le pavillon à croix de Saint-André, étendard de la marine impériale russe, est hissé pour la dernière fois. Le 31 octobre 1924, notre capitaine de second rang se voit doter d’un certificat trilingue délivré par le chef d’état-major de l’escadre russe : il est libéré du service « d’accord avec un consentement des Autorités françaises afin qu’il puisse vivre par son travail. » À la ligne profession, est indiqué : « l’électricité, des moteurs ». Moins d’un an plus tard, son compte à la Banque de Tunisie (1 504,90 francs) soldé, il part donc pour Paris.

Il connaît la capitale pour y avoir séjourné brièvement dix ans plus tôt. La France et la Russie étaient alors alliées. L’armée russe lançait une offensive en Prusse orientale dès l’ouverture des hostilités, allégeant ainsi la menace allemande sur le front ouest et sur Paris. Le jeune officier de marine avait été envoyé prêter main forte aux Serbes et s’était distingué en posant lui-même un engin explosif sur les flancs d’un navire autrichien. Cet exploit lui avait valu une décoration remise par le roi de Serbie en personne et, en Russie, la croix de Saint-Georges, ordre récompensant exclusivement les mérites militaires.

Malgré la guerre civile, l’évacuation de Sébastopol, le périple jusqu’en Tunisie, enfin le voyage de Bizerte à Paris, le sabre d’honneur orné de la croix blanche de Saint-Georges et la médaille serbe dans son écrin d’origine ne furent ni perdus, ni volés, ni vendus. L’officier les conserva précieusement, derniers vestiges d’une vie qu’il croyait, comme son père et ses aïeux, tracée d’un trait ferme : elle serait consacrée à servir la patrie et le souverain. Cette ligne de vie était désormais brisée.

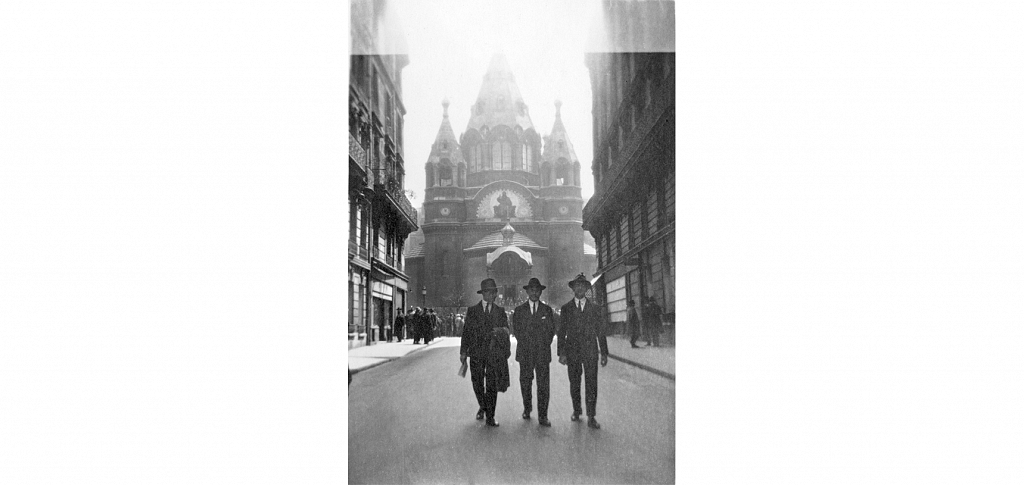

Le Paris qu’il retrouve aux derniers jours de l’été 1925 n’a rien à voir avec celui de l’hiver 1915. La Russie n’est plus une alliée fidèle, le drapeau rouge flotte sur l’Hôtel d’Estrées, ancien siège de l’ambassade impériale, et l’URSS refuse de rembourser les emprunts russes. Sans oublier le jeune Parti communiste français, enivré de ses convictions révolutionnaires. Autant de raisons qui pourraient inciter les Russes blancs à quitter Paris, ou à ne pas s’y installer. Au contraire, c’est à ce moment-là que la capitale française, succédant à Berlin, devient celle de la Russie émigrée. Paris profite, en l’occurrence, de la situation économique et politique allemande, instable et menaçante. Pays vainqueur, la France rassure. Paris est une fête, une attraction sans rivale pour les Anglo-Saxons. Paris est la reine du monde pour la mode, les spectacles, les soirées. Paris a besoin de bras. À Paris, enfin, on parle français, c’est-à-dire la langue la plus pratiquée après le russe – parfois même avant dans certaines familles – par la majorité des Russes blancs.

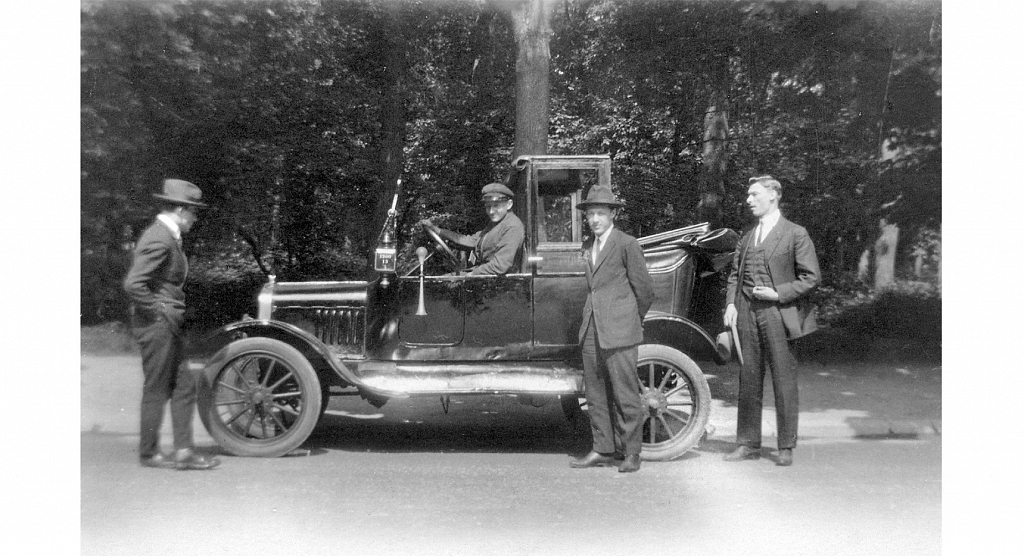

Dans ce Paris actif, bouillonnant, audacieux, les Russes blancs trouvent une place de choix, car, à tort ou à raison, ils incarnent l’image et l’état d’esprit que recherche justement la capitale française au terme d’une guerre inhumaine, dont on veut oublier les drames. Les restaurants et les boîtes de nuit russes se multiplient, de Pigalle aux quartiers bourgeois : inutile d’aller au cinéma pour rencontrer belles aristocrates et officiers guindés, ils sont là pour vous servir et vous distraire – à l’instar de la grande-duchesse Marie Pavlovna et de la superbe princesse Ioussoupoff, nièce de Nicolas II et épouse de l’assassin de Raspoutine, qui vous accueillent dans leurs salons de mode. Aux Russes blancs qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, jouer le rôle du fantasme incarné – fête sans retenue, beauté exotique, élégance mâtinée de folie… –, Paris est prête à offrir d’autres opportunités, en lien avec ses nouveaux besoins. Cinéma ? Techniciens, acteurs, décorateurs, producteurs russes répondent présents, forts d’un savoir-faire qui avait fait du cinéma russe un des meilleurs avant la guerre mondiale. Usines automobiles ? Les militaires, des officiers pour l’essentiel, abondent dans l’émigration : ils sont durs à la tâche, disciplinés et ne portent guère les syndicats dans leur cœur. De quoi intéresser les patrons de la nouvelle industrie. Et Peugeot dans le 16e arrondissement, Citroën dans le 15e, Renault à Billancourt attirent les Russes par milliers. En 1923 déjà, Renault en emploie 600 ; trois ans plus tard, ils approchent les 5 000, soit presque un salarié de Renault sur cinq ! Et puis il y a les taxis ou, pour utiliser le vocabulaire de l’heure, les voitures de place automobiles. Dans ce domaine aussi, beaucoup d’hommes russes sont disponibles : civils ou militaires, ils savent conduire, sont débrouillards, ont du maintien…

Source : Andrei Korliakov, Le Grand Exode russe, 1917-1939, Paris, YMCA Press, 2009.

À son arrivée sur les bords de la Seine, notre officier de marine se fond naturellement dans ce Paris russe. Il inscrit son fils à l’école de la rue du Docteur Blanche. Il devient l’un des deux cents membres du Carré des officiers de marine. Rue Daru, il retrouve le père Georges Spasski, ancien aumônier en chef de l’escadre russe à Bizerte, qui avait assumé auparavant la même fonction dans la Flotte de la mer Noire, celle où avaient servi le capitaine de frégate et ses frères, leur père et leur grand-père. Très vite, également, il lie connaissance avec l’Union des associations d’aide aux enfants russes.

Il y a urgence, car les 1 504,90 francs emportés de Bizerte n’ont pas résisté au voyage, à l’hébergement – dans un modeste meublé, pourtant – rue Mazarine, à la naissance d’une fille dès novembre 1925 et, surtout, à l’incapacité de trouver un travail bien rémunéré. L’ancien officier de la Marine impériale russe, une caste avant la révolution, a débuté comme porteur à la gare Montparnasse – à dix-huit francs par jour –, avant d’être engagé dans une entreprise de peinture, au nord de Paris, pour une rémunération mensuelle de sept cents francs.

Il ne se plaint pas. Il est déçu, simplement. Il croyait trouver à Paris un travail intéressant, lui permettant d’assumer l’éducation de son fils. Avec ses 700 francs et 250 versés à la propriétaire de l’hôtel des Nations, il reste peu pour le reste, à commencer par les frais de scolarité (50 francs mensuels) à l’école russe. À la fin de janvier 1926, la direction de l’établissement le met au pied du mur : à défaut d’un paiement au début de février, l’adolescent sera exclu.

Pour lui, comme pour tous ceux confrontés à ces contraintes matérielles, Paris n’est pas une fête. Certains Russes blancs en perdent leurs repères. Les aventures exotiques, l’alcool, la rupture des liens familiaux, la tentation de l’argent soviétique en échange de quelques informations séduisent les plus fragiles.

Notre homme ne succombe pas. Avec la même opiniâtreté qu’il a opposée aux Autrichiens, aux Allemands et aux Rouges, il combat l’adversité. Il s’installe plus près de son travail, dans la banlieue d’Asnières. Il obtient un permis de conduire les automobiles, « étendu aux motocycles à deux roues ». Il s’impose – et impose aux siens – un mode de vie où chaque franc compte. Les relations et les distractions se limitent au cercle familial, lui-même des plus restreints : une sœur et, à Toulon, un cousin pour lui, personne pour elle. Heureusement, il y a l’autre famille : l’ex-marine impériale russe. Officiers de la Garde impériale, officiers cosaques, officiers du corps expéditionnaire russe en France, officiers de la marine impériale, chacun a créé son association, chacun dispose d’un univers qui, plus qu’une recherche de l’entre-soi, permet d’oublier la dureté de la nouvelle vie : « Les concerts artistiques, les danses joyeuses et les conversations amicales dans une ambiance familiale, écrit ainsi le bulletin du Carré des officiers de marine en février 1926, apportent le repos face aux lourdeurs de la vie émigrée et permettent d’oublier, au moins temporairement, le grondement fatiguant des usines, le bruit des automobiles et le travail épuisant des débardeurs. »

La triste réalité rattrape pourtant ces milieux préservés. Les deux ou trois premières années, le Carré a profité des réserves financières conservées par le dernier attaché naval de l’empire russe : en 1926, son trésor de guerre n’est plus, alors que la nécessité d’aider les officiers et leurs familles se fait plus pressante. Le Carré est confronté à un implacable cercle vicieux : comment trouver de l’argent auprès d’officiers le plus souvent impécunieux ?

En 1928, le carnet d’adresses de l’ancien capitaine de frégate compte une cinquantaine de noms. Sa mère, restée en Russie, habite rue Karl Marx dans sa ville natale : de temps en temps, ses lettres, écrites au crayon noir, parviennent à Paris, comme un lien ultime avec la patrie perdue. Des noms en Pologne, en Algérie, en Tunisie, en Serbie, en Argentine, attestent de cette Russie hors frontières dessinée par l’émigration blanche. Les Français, dont les deux patrons de l’entreprise qui l’emploie, se comptent sur les doigts d’une main.

Monsieur Basile vivra encore quarante-cinq ans. En 1957, un voyage en famille le ramène à Constantinople, devenue Istanbul. Se baignant dans les eaux de la mer Noire, il aperçoit au loin les côtes de sa chère Russie. Ou l’imagine-t-il ?

Mon grand-père maternel repose au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, au sud de Paris, aux côtés de son épouse et de mes parents.

******

1. Le chemin de ma vie. Mémoires du métropolite Euloge, traduit du russe par le Père Pierre Tchesnakoff, Presses Saint-Serge, Paris, 2005, p. 335.

2. Mémoires du métropolite Euloge, op.cit., p. 335.