C) Politique intérieure & société

Kévin Limonier

Kévin Limonier

1 novembre 2017

Les geeks contre le Parti : brève histoire du Web soviétique

Au matin du 19 août 1991, Moscou se réveille en apprenant qu’un putsch est en cours. Ses artisans, des communistes tenants de la « ligne dure » du Parti, proclament que le Secrétaire général, Mikhaïl Gorbatchev, est souffrant et qu’il est par là même « soulagé » de ses fonctions. Boris Eltsine, président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR), dirige quant à lui, depuis la « Maison blanche », une résistance politique qui lui ouvrira la route du Kremlin.

Pendant les trois jours que dure le coup d’État, les putschistes organisent avec l’aide du KGB un véritable black-out de l’information : les radios et la télévision nationales cessent quasiment d’émettre et la censure, supprimée un an plus tôt, est rétablie. De même, de nombreuses lignes internationales sont coupées.

Pourtant, alors que la télévision nationale ne diffuse plus que d’interminables représentations du Lac des cygnes, entrecoupées de communiqués rassurants émis par les artisans du coup d’État, un canal discret et inattendu fonctionne tout au long du putsch : internet.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, plusieurs centaines de Soviétiques sont, en août 1991, connectés au reste du monde. En effet, l’URSS n’est plus la « forteresse assiégée du socialisme » qu’elle était jadis : le pays dispose de son propre nom de domaine (.su) et d’un fournisseur d’accès internet (FAI) capable de connecter ses clients au-delà de ce qu’il reste du « rideau de fer ». Fruit d’une histoire qui commence dans l’ombre du stalinisme, l’informatique soviétique connectée connaît, en ces trois journées de l’été 1991, une apogée qui permet de revisiter une part méconnue de l’histoire des télécommunications d’URSS.

Enfin et surtout, cet épisode constitue la toute première « insurrection » numérique de l’histoire. À l’heure où le poids d’internet sur la vie démocratique de nombreux pays se fait de plus en plus fort, il n’est pas inutile de se pencher sur cette préhistoire, ainsi que sur celles et ceux qui sont parvenus, à l’époque, à hacker l’Union soviétique.

Du Goulag au fournisseur d’accès internet (FAI)

En 1991, le Web mondial n’en est plus à ses balbutiements. Après vingt années d’un lent développement autour du système américain ARPANET, ce sont désormais des centaines de milliers de personnes qui, grâce à un ordinateur, échangent quotidiennement des données via un réseau numérique dont une partie deviendra plus tard le « Web ». La France est d’ailleurs à la pointe avec son système indépendant Minitel et ses 6 millions d’utilisateurs (1).

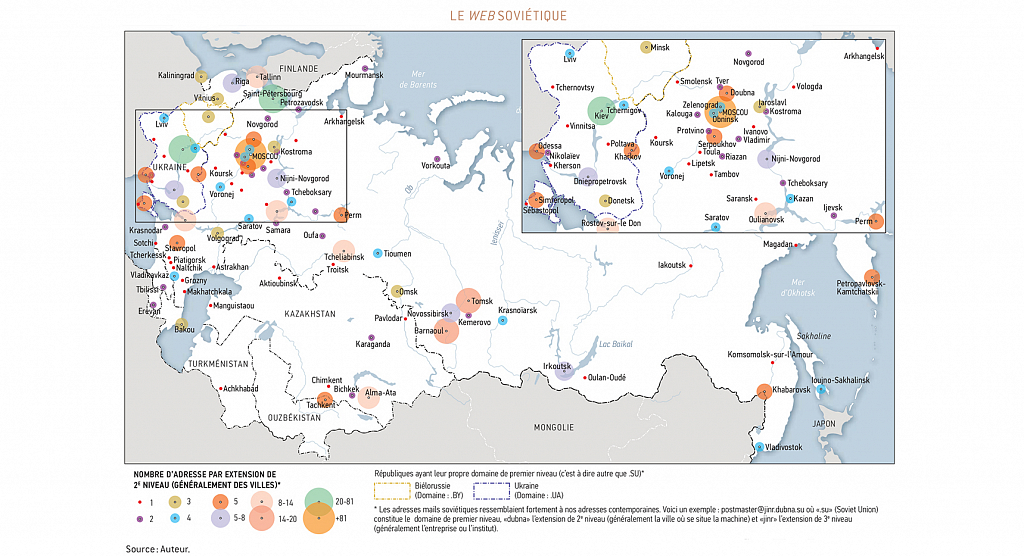

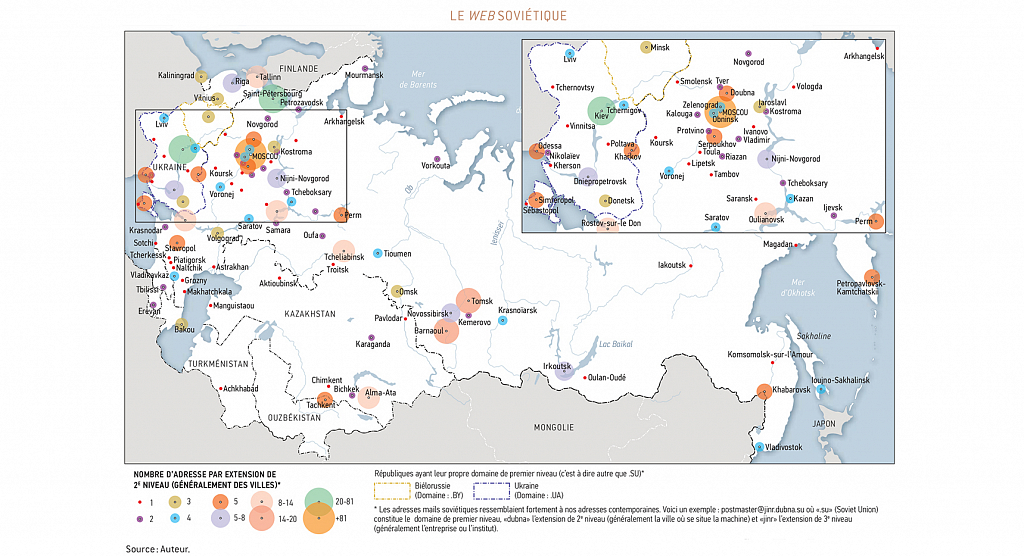

Dans cette Union soviétique qui n’existe que pour quelques mois encore, on s’attendrait à ne rien trouver qui ressemble de près ou de loin à un réseau d’échanges de données numériques libre, ouvert et décentralisé. Dans ce pays où, quelques années plus tôt, des héros anonymes déployaient des trésors d’ingéniosité pour faire sortir du territoire national des œuvres littéraires interdites, où les rares photocopieurs étaient maintenus sous clé et où les ordinateurs coûtaient des sommes astronomiques, l’existence d’un segment d’internet semble une incongruité. Pourtant, on compte en 1991 très exactement huit cent quatorze adresses e-mail en URSS, pour un nombre à peu près équivalent de machines et d’utilisateurs uniques, soit quelque huit cents terminaux conférant, à ceux qui y ont accès, l’immense privilège de pouvoir dialoguer librement avec le reste du monde.

Dans un système tel que l’Union soviétique, le processus de développement de cette poignée de machines connectées est tout aussi singulier que leur existence. En effet, si ce sont bien la perestroïka et la glasnost qui firent sauter les derniers verrous empêchant l’émergence d’un réseau soviétique libre et ouvert, celui-ci est aussi et surtout le résultat d’une lente maturation historique en creux des évolutions politiques et idéologiques du régime – de Staline à Gorbatchev.

Tout commence donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un pays ravagé par le conflit. Alors que les calculateurs ont, à l’Ouest, gagné leurs lettres de noblesse en participant activement à la victoire (on pense à la fameuse machine Enigma et à son déchiffrement par Alan Turing), ils sont, en URSS, considérés avec une extrême méfiance. Le calculateur Mark III de Norbert Wiener est même ridiculisé dans la presse soviétique, qui traite l’informatique naissante (alors désignée par les milieux scientifiques russes sous le nom de kibernetika) de « pseudoscience bourgeoise » (2). Certes, l’anathème jeté par la science académique soviétique sur cette kibernetika n’empêche pas un certain nombre de projets de voir le jour, notamment derrière les barbelés des charachki – ces laboratoires pénitenciers dépendant du Goulag, où furent envoyés de nombreux savants lors des purges staliniennes. C’est par exemple derrière les murs de la charachka de Marfino qu’une équipe de prisonniers mathématiciens s’acharne à développer, sur ordre personnel de Staline, un calculateur capable de surveiller automatiquement le réseau téléphonique du pays (3). Il faut cependant attendre la mort du Grand Guide et la condamnation de ses « excès » par le XXe Congrès du Parti pour voir l’informatique soviétique sortir des prisons, du secret, et entrer dans un véritable âge d’or. Avec la déstalinisation, nombre d’anciens hérauts des sciences staliniennes sont évincés des hautes instances de l’Académie des sciences au profit d’un personnel plus jeune et plus « libéral ». Sans entrer dans le détail de luttes politiques, idéologiques et épistémologiques ardues, rappelons simplement ici que les nouvelles orientations du Parti, de même que les nouveaux rapports de force politiques autorisent à ne plus considérer la kibernetika comme une fantaisie – d’autant que l’URSS d’alors a grand besoin de ce domaine pour faire face à la fulgurante montée en complexité des recherches menées dans des domaines stratégiques tels que le nucléaire ou le spatial. Les premiers ordinateurs soviétiques apparaissent ainsi pour satisfaire les besoins de l’économie et de la science socialistes. Baptisés BESM (4) et conçus par Sergueï Lebedev, ils connaissent un franc succès (5). Dans le domaine spatial, ils sont, de fait, à l’origine d’une petite révolution puisqu’ils permettent désormais aux ingénieurs de calculer les trajectoires orbitales à une vitesse exceptionnelle : lors de la mission Soyouz-Apollo de 1975, le BESM-6 réussit même à calculer les paramètres orbitaux de la mission en une minute, tandis qu’il en faut trente aux ordinateurs de la NASA pour parvenir à ce résultat.

Considéré à l’époque comme l’un des meilleurs ordinateurs du monde, le BESM-6 (sorti en 1967) sera malheureusement le dernier modèle entièrement développé grâce aux recherches soviétiques. L’arrivée au pouvoir de Leonid Brejnev et les nouvelles orientations idéologiques du Parti relèguent de nouveau la kibernetika au rang de « science bourgeoise ». En parallèle, les autorités soviétiques font un choix lourd de conséquences non seulement pour l’informatique, mais également pour l’économie du pays dans son ensemble : privilégier le vol de technologies occidentales plutôt que le développement d’ordinateurs dans les laboratoires nationaux (6).

L’âge d’or est bel et bien terminé. Cependant l’informatisation de l’URSS se poursuit, en toute discrétion et sans slogans à sa gloire. Les BESM-6 sont progressivement remplacés par les ES-EVM, développés à partir des plans des IBM 360 américains. Impopulaires chez les informaticiens soviétiques, ces « clones » d’ordinateurs étrangers ont l’avantage d’être totalement compatibles les uns avec les autres. Il est donc assez aisé de les mettre en réseau, ce qui devient une pratique de plus en plus courante dans les laboratoires et industries soviétiques au cours des années 1970. Certes, ces réseaux n’ont rien à voir avec l’ARPANET que les Américains développent au même moment et qui est, aujourd’hui encore, considéré comme l’ancêtre d’internet : les réseaux soviétiques sont des infrastructures automatisées d’échange de données permettant de contrôler des lignes de production, de collecter les données d’instruments de laboratoires… mais ils ne sont en aucun cas conçus pour que deux utilisateurs dialoguent via leurs terminaux.

À l’exception notable du projet avorté OGAS (système automatique de transmission d’information (7)) qui entendait, dans les années 1960, créer un réseau d’échanges orienté utilisateur sur un principe similaire à celui d’ARPANET, il faut attendre 1983 pour voir le premier citoyen soviétique se connecter à l’internet mondial, alors essentiellement composé des réseaux UUCP et Usenet. Ce pionnier, c’est Anatoli Kliossov, un jeune biologiste qui a eu la chance extraordinaire de bénéficier d’un accès privilégié à l’un des seuls modems alors disponibles dans toute l’URSS. En pleine crise des euromissiles, Kliossov est ainsi le premier Soviétique à participer à des téléconférences depuis les locaux sous haute surveillance de l’Institut de recherche informatique d’Union soviétique (VNIIPAS) (8). À ceci près que Kliossov, qui a un accès permanent à l’ordinateur, ne se contente pas de participer à des événements scientifiques en ligne : il noue des contacts avec de nombreux « proto-internautes » sidérés par la présence d’un Soviétique sur le réseau. Très vite, ce biologiste parvient même à faire publier ses articles dans des revues occidentales en correspondant par e-mail sans passer par le Glavlit, organisme soviétique de censure qui est le sas obligé pour tous les chercheurs du pays. Ironie de l’histoire, au moment même où Sakharov est en relégation à Gorki, où certains risquent gros pour passer des samizdat (9) à l’Ouest, lui perce un véritable tunnel numérique sous le rideau de fer. Par bonheur, les services de sécurité ne s’apercevront jamais de ses activités, qui auraient pu lui coûter cher. Finalement, il met un terme à son aventure numérique en 1987, alors que débutent dans le pays la perestroïka et la glasnost et que s’apprête à naître le premier réseau libre et ouvert d’Union soviétique.

Voyage au cœur du Web soviétique

L’ironie se répète : ce premier réseau, bientôt connu sous le nom de Demos, est développé à l’intérieur du très protégé Institut Kourtchatov de recherches nucléaires à Moscou (KIAE), d’où est dirigée une part importante des recherches atomiques soviétiques. Initialement conçu comme un réseau interne à l’institut, Demos gagne rapidement en importance : d’abord, en se développant « hors les murs » bien gardés du KIAE et en établissant des connexions avec Novossibirsk (Sibérie), Doubna et Serpoukhov – trois villes particulièrement marquées par la recherche nucléaire et cybernétique ; ensuite, en donnant au réseau une personnalité juridique distincte de celle du KIAE. En effet, une partie des programmeurs de Demos décident de monter leur propre entreprise, baptisée Relcom, afin de fournir à d’éventuels clients l’accès à un réseau bientôt connecté au reste du monde. La structure, qui bénéficie de la loi de juillet 1987 sur la création des petites entreprises privées, devient de fait le premier et le seul FAI d’URSS. Très vite, le succès est au rendez-vous. Relcom obtient, en septembre 1990, l’administration du nom de domaine de l’Union soviétique, le .su (qui existe aujourd’hui encore). Plus encore, des entreprises, des administrations et des laboratoires font appel aux services de Relcom, qui totalise, en décembre 1991, plus de huit cents abonnés.

On note d’emblée qu’au-delà des principaux centres économiques et politiques du pays que sont Moscou, Leningrad et Kiev, les plus grandes concentrations de machines connectées ne correspondent pas aux territoires les plus peuplés. Tomsk, par exemple, qui compte environ cinq cent mille habitants en 1991, totalise vingt machines contre seulement sept pour Dniepropetrovsk, pourtant peuplée d’un million d’habitants. De même, des petites villes comme Doubna (soixante mille habitants) totalisent cinq fois plus d’utilisateurs qu’une capitale républicaine comme Achkhabad. Ce déséquilibre est principalement dû au fait qu’en 1991, accéder à internet en URSS (et savoir s’en servir) demeure un privilège exceptionnel. Compte tenu du prix d’un ordinateur (10) et de la complexité des systèmes d’exploitation de l’époque, internet reste essentiellement l’apanage de scientifiques ou de quelques administrations ayant la chance de disposer d’un personnel formé. Ainsi les villes concentrant le plus de machines connectées (comme Tomsk ou Doubna) sont-elles d’abord celles auxquelles la planification a assigné un rôle de recherche et de développement – même si l’on retiendra le cas exceptionnel des pays baltes (notamment la République socialiste soviétique d’Estonie), qui totalisent vingt-six adresses (soit presque autant que Kiev, où sont pourtant installés de nombreux instituts d’informatique).

Au niveau de l’architecture technique, les choses sont assez sommaires : à l’intérieur de l’Union soviétique, la mise en réseau des utilisateurs de Relcom (connectés par modem via le réseau téléphonique) s’effectue essentiellement par le biais d’un routage dit UUCP (Unix to Unix Protocol). Point de ces adresses URL qui nous sont aujourd’hui familières : pour envoyer un message ou accéder aux données d’un serveur situé à l’autre bout du pays, l’utilisateur doit connaître toutes les machines intermédiaires entre la sienne et celle qu’il cherche à joindre. Il lui faut ensuite désigner le chemin à parcourir en nommant chaque machine intermédiaire par une formule appelée bangpath (bang désignant les points d’exclamation utilisés dans le langage UUCP pour séparer chaque machine dans un adressage). Par exemple, si un utilisateur situé à l’Institut Kourtchatov veut envoyer un message à un collègue américain travaillant au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et muni d’un ordinateur identifié sous le nom ECR6R (message ayant véritablement existé), il doit écrire :

relcom!demos!fuug!mcsun!uunet!elroy.jpl.nasa.gov!usc!apple!ig!virginia.bitnet!ECR6R

Un autre système existe, principalement pour les connexions à l’intérieur de l’Union soviétique, qui consiste à définir le nom de la machine à joindre, suivi d’un @, puis des différentes machines intermédiaires, chacune séparée par un point. C’est ce système qui donnera naissance un peu plus tard aux adresses e-mail telles que nous les connaissons aujourd’hui. Or, l’échange de messages ne se fait pas exclusivement par mails en URSS. Le proto-internet des années 1980-1990 offre une foule de services de dialogue, dont, parmi les plus connus, le Bulletin Board System (BBS) (11) ou encore Usenet, qui jouera un rôle capital dans l’épisode du putsch d’août 1991. Aujourd’hui considéré comme un réseau parallèle (souvent qualifié de darknet), Usenet est à l’époque particulièrement prisé pour son architecture en newsgroups (groupes de discussions). Ayant plus ou moins l’aspect d’un forum contemporain, ces newsgroups bourdonnent de discussions et d’idées. Le bourdonnement finit par arriver en URSS en 1988, avec l’apparition du premier newsgroup soviétique, sous une appellation symptomatique de la perestroïka : talk.soviet.politics.

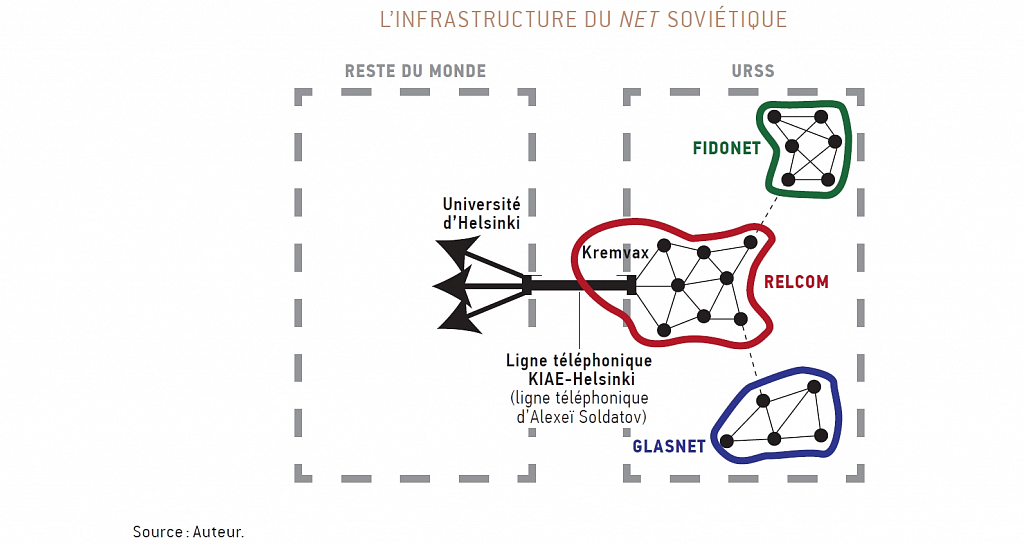

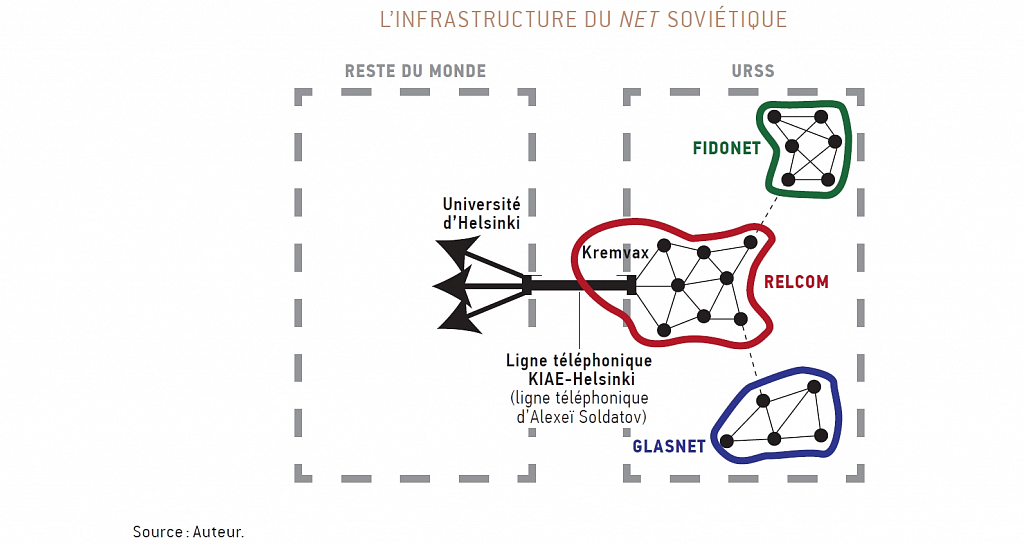

Tous ces services nécessitent cependant de se connecter à des serveurs situés à l’extérieur des frontières de l’URSS. Or, et c’est là sa principale force, Relcom est la seule structure civile d’Union soviétique capable de relier ses clients au monde entier. À cette fin, l’entreprise bénéficie en tout et pour tout… d’une ligne téléphonique ! Alexeï Soldatov, informaticien au sein du KIAE, a en effet obtenu l’autorisation exceptionnelle d’utiliser sa ligne personnelle internationale pour connecter son serveur (baptisé Kremvax, en hommage au tout premier hoax de l’histoire d’internet (12)) à celui de l’université d’Helsinki – qui relaie ensuite le signal au reste du monde. Il faut ici préciser que ce système est d’une lenteur inconcevable aujourd’hui : imaginez plus de huit cents utilisateurs, tous connectés au monde extérieur via un seul et unique modem doté d’une capacité de 9600 bits/seconde (9,6k) – soit cinquante-six fois moins rapide que la connexion ADSL contemporaine la plus dérisoire (512k)…

Au-delà de Relcom et de sa connexion vers Helsinki (baptisée, non sans humour, « fenêtre sur l’Europe » par certains utilisateurs), le Net soviétique compte d’autres protocoles moins connus qui permettent aux utilisateurs de se connecter. Le plus important est sans doute Fidonet. Principalement populaire dans les pays baltes, Fidonet est un réseau d’échange qui évite de passer par un FAI. On procède directement de téléphone à téléphone, le message étant ensuite décrypté à l’aide de modems. Un autre système de moindre importance, Glassnet, est quant à lui le fruit du travail d’une ONG entendant améliorer et populariser l’accès au Net en URSS.

Cependant, et comme le montre le schéma ci-avant, tous ces réseaux dépendent, jusqu’à la fin de 1991 de la seule et unique connexion de Relcom pour communiquer avec le reste du monde. Même si des protocoles tels que Fidonet permettent de se connecter librement sans FAI, via le réseau téléphonique, ils ne sont disponibles qu’à l’intérieur de l’Union soviétique. À l’époque, les communications téléphoniques internationales passent encore – à quelques exceptions près – par des standards avec opérateurs, empêchant toute liaison automatisée de transfert de données hors des frontières de l’Union. Ainsi, si un utilisateur de Fidonet veut envoyer un message hors des frontières du pays, il doit transmettre celui-ci à un utilisateur de Relcom qui se chargera de l’expédier (liaisons en pointillés sur le graphique).

Le coup d’État manqué d’août 1991

C’est grâce à cet atout exceptionnel que Relcom va jouer, dans les journées d’août 1991, un rôle dont l’importance est encore mal cernée par les historiens. Tout commence au matin du 19 août 1991, lorsque les informaticiens de Relcom apprennent qu’une tentative de coup d’État est en cours et que la « Maison blanche », où Eltsine s’est retranché, est bouclée par les forces spéciales. À 4h22 du matin (GMT), un premier message est posté sur le newsgroup talk.soviet.politics depuis l’université de Virginie : son auteur vient d’entendre parler d’une tentative de putsch et vient aux nouvelles. C’est le tout premier d’une très longue série de posts inquiets ou simplement curieux émanant de chercheurs, et bientôt de journalistes occidentaux, visant à contourner le black-out informationnel imposé par les putschistes. Très vite, les Soviétiques ayant accès au newsgroup répondent, donnent des détails de ce qu’ils voient par la fenêtre ou lorsqu’ils sortent dans la rue, tout en laissant libre cours à leur indignation, comme dans ce message :

Oh, do not say. I've seen these tanks with my own eyes. I hope

we'll be able to communicate during few next days.

Communists cannot rape the Mother Russia once again! (13)

Aux observations faites directement par les utilisateurs de Relcom et de Demos s’ajoutent bientôt celles de Soviétiques connectés à d’autres protocoles tels que Fidonet, essentiellement en province. Compte tenu de leur impossibilité de se connecter physiquement au réseau Relcom (cf. graphique), les utilisateurs de Fidonet sont invités à transmettre ce qu’ils voient sous leurs fenêtres à d’autres utilisateurs ayant, eux, un accès et se chargeant de copier-coller leurs témoignages sur le newsgroup :

N’hésitez pas à décrire ici ce qui se passe dans votre ville, ça intéresse les journaux. Je compile tout ça et j’envoie. Je garantis l’anonymisation en supprimant vos noms […]

Les informations qui circulent [sur le newsgroup] ne doivent pas être secrètes. Si cela vous est possible, transmettez-les aux soviets locaux. (14)

C’est donc rapidement un réseau hybride centralisant de nombreux témoignages qui se met en place : les limites posées aux interactions entre les machines par l’émiettement du réseau internet soviétique sont levées grâce à l’investissement d’une poignée d’utilisateurs qui deviennent ainsi eux-mêmes des « nœuds » d’un réseau aussi humain que technique.

L’épicentre de ce mouvement spontané peut être localisé à la fois dans les locaux de Relcom (où l’on centralise les messages provenant d’autres réseaux) et dans ceux de l’Institut Kourtchatov, où se situe la fameuse ligne téléphonique ouvrant la connexion avec le monde entier. Or, c’est bientôt la surcharge : le nombre de messages entrant et sortant d’URSS est tel que Kremvax est saturé, obligeant les administrateurs de Demos à en appeler à la responsabilité de chacun (15):

Please stop flooding the only narrow channel with bogus messages with silly questions. Note that it's neither a toy nor a mean to reach to your relatives or friends. We need the bandwidth to help to organize the resistance, please, do not (even unintentionally) help these fascists! Before sending something to Soviet union please think twice (or better thrice).

Thank you! (16)

Très vite, Relcom fournit au monde entier une image très nette de la situation dans toute l’URSS. Celles et ceux qui, à l’époque, ont accès au newsgroup talk.soviet.politics se rendent rapidement compte, à la lecture des nombreux témoignages, que le putsch est voué à l’échec, d’autant que bientôt, sous l’impulsion de Vladimir Boulgak, futur ministre des Télécommunications de Boris Eltsine, Relcom diffuse aux quatre coins du monde et du pays la totalité des discours, annonces et exhortations du président de la RSFSR à tenir face au coup d’État. Ainsi apparaissent sur le réseau de longs discours de Boris Eltsine, précédés de la mention : « À imprimer et placarder dans tout le pays ».

L’épopée de Relcom se termine le 21 août. Ce jour-là, le coup d’État échoue pour de bon : la troupe refuse d’intervenir, et Boris Eltsine prend le contrôle d’institutions clefs telles que la télévision. On peut alors se demander comment (et pourquoi) les putschistes, qui avaient planifié avec le KGB le black-out informationnel, n’ont jamais coupé la ligne téléphonique de Soldatov – celle-là même qui reliait le Net soviétique au reste du monde. Sans doute, comme l’écrit sur le newsgroup une internaute soviétique répondant à un ami américain : « Ils [les putschistes] essaient de couper tous les médias de masse, ils ont coupé CNN il y a une heure, et la TV soviétique ne diffuse que des opéras et de vieux films. Mais, Dieu merci, ils ne considèrent pas RELCOM comme un média de masse, ou alors ils l’ont juste oublié. Là, nous transmettons assez d’informations pour passer en prison le restant de nos jours » (17).

Considérer Relcom comme un média de masse en 1991 était clairement visionnaire. Toujours est-il qu’il a suffi d’une poignée d’ingénieurs « libéraux » (pour reprendre la terminologie d’Alexandre Zinoviev) et de quelques facilités techniques offertes par la perestroïka pour enclencher la première « insurrection numérique » de l’histoire. Avec ses nombreux paradoxes, l’épisode d’août 1991 et l’internet soviétique dans son ensemble offrent un exemple riche d’enseignements sur les liens entre Web et pouvoir politique. À une époque où l’on parle de plus en plus de « cyberguerre » et où la surveillance de masse est une réalité, souvenons-nous qu’à l’image d’Edward Snowden, les geeks de l’été 1991 travaillaient au saint des saints de l’appareil militaro-industriel de leur pays. Et qu’ils ont, de ce fait, précédé de plusieurs décennies les lanceurs d’alerte contemporains.

******

1. http://www.inaglobal.fr/telecoms/article/du-minitel-linternet

2. M. Iarochevski, Kibernetika – « naouka » mrakobessov [La cybernétique, science obscurantiste], Literatournaïa gazeta, 5 avril 1952.

3. Le Premier Cercle, roman autobiographique d’Alexandre Soljénitsyne, traite directement de cette histoire. L’auteur était en effet l’un des détenus de la charachka de Marfino, avant d’être renvoyé dans les camps d’Asie centrale.

4. Bystrodeïstvouïouchtchaïa elektronno-stchotnaïa machina [calculatrice électronique rapide].

5. Y. Loge, « Les ordinateurs soviétiques », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 18, 1987, pp. 53-75.

6. Voir à cet égard les révélations de Vladimir Vetrov (alias Farewell pour ses traitants de la DST française) sur le fonctionnement de la commission militaro-industrielle dans les années 1980.

7. Obchtchegossoudarstvennaïa avtomatizirovannaïa sistema outcheta i obrabotki informatsii [système d’État automatisé de calcul et de traitement de l’information].

8. Vsessoïouzny Institut Prikladnykh Sistem [Institut pansoviétique des systèmes automatisés appliqués].

9. Ouvrages et textes imprimés illégalement et circulant sous le manteau.

10. En 1989, un ordinateur soviétique avec une mémoire vive de 56 ko coûtait entre mille et mille cinq cents roubles alors que le salaire mensuel moyen était de deux cent dix-neuf roubles (selon les statistiques officielles de l’époque). Le prix faramineux des ordinateurs pouvait s’expliquer par le fait que les États-Unis avaient initié contre le COMECON un embargo sur les produits électroniques depuis l’invasion de l’Afghanistan (1979).

11. Les BBS étaient des serveurs équipés d’un logiciel offrant des services de messagerie, de jeux, de stockage et d’échange de fichiers.

12. Un hoax désigne un canular informatique, une pratique aujourd’hui très courante. Kremvax fait ainsi référence à un vieil hoax datant de 1984 : un plaisantin néerlandais avait fait croire aux internautes d’alors que le Secrétaire général du Parti communiste, Tchernenko, en personne, « surfait » sur le Net via un mystérieux ordinateur baptisé « Kremvax » (vax étant un suffixe alors couramment utilisé pour désigner des serveurs, et Krem désignant le Kremlin).

13. Base d’archives de Talk.soviet.politics, 19 août 1991.

14. Base d’archives de Talk.soviet.politics, 19 août 1991, traduit du russe par l’auteur.

15. En outre, le terminal de Soldatov ne se synchronise avec le serveur d’Helsinki qu’une fois toutes les heures, si bien que lorsqu’un utilisateur soviétique loupe le moment de synchronisation, il doit attendre soixante minutes avant que son message atteigne un correspondant situé en Europe ou aux États-Unis.

16. Base d’archives de Talk.soviet.politics, 20 août 1991.

17. Base d’archives de Talk.soviet.politics, 20 août 1991.